Google ペナルティーとSEO対策

Google ペナルティーとは?

Google ペナルティーとは、

Googleが示すウェブサイトの品質ガイドライン違反として課されるペナルティーのことで、

Googleから警告を受けたり、検索順位が大きく下がってしまったりということになります。

つまり、「検索順位を上げることを目的に、不正な手段を使っている」とGoogleに判断され、結果として検索順位でのペナルティーが課させる、ということです。

SEOは、正しい方法で努力することで、時間はかかっても成果に結びつきます。

ペナルティーが科されるような対策は避け、

「ユーザーファーストのサイト・コンテンツ作り」に集中しましょう!

このページでは、

「ペナルティーを受ける対策内容にはどのようなものがあるか?」

「警告が来たときの対処方法は?」

「正しいSEO対策の考え方とは?」

…などについて解説して行きます。

Google ペナルティーの考え方

WEB・検索結果は「公共空間」

私たちはパソコンやスマホなどによって常にWEBでつながり、情報を得ています。

WEBは公共空間であり、Google が提供する検索システムも公共空間です。

私たちが検索を使い何かを調べるとき、

私たちは、そこに自分が求めているウェブページ(情報)が示されていることを期待します。

検索結果は(Googleは)、「人々が求めているであろうウェブページ」を表示するために改善が重ねられていて、不正な手段を使って検索順位を上げる方法を排除する仕組みを進化させています。

では、「正しいSEO」と「不正とみなされるもの」にはどのような違いあるのでしょうか?

SEO対策とは

- ユーザーが必要とするコンテンツを制作・提供すること

- それが検索エンジンに正しく伝わるようにすること

- 表示速度の改善など、ユーザビリティー向上を行うこと

であり、

不正とみなされるものとは

コンテンツを抜きに、ユーザビリティー向上の努力を抜きに、

裏ワザ的手法だけで検索順位を上げようとすること

(低品質ウェブサイトから大量のリンクを集中させるなど)

ということです。

ペンギンアップデート

「正しいSEO」と「不正とみなさせるもの」を上記で見ましたが、

実は、10年前までは、「不正とみなさせるもの」は「効果のあるSEO手法」として、多くのウェブサイトが行ってきたものです。

これが大きく変化したのが、2012年4月に導入された「ペンギンアップデート」という検索エンジンのアルゴリズム改善です。

目的は、「検索で情報を探すユーザーに、最適のウェブページを表示する」ために、

「コンテンツ評価を中心とした検索順位決定に移行する」こと。

そして、「品質についてのガイドライン」を示したうえで、

WEB上に広がってしまっている「コンテンツを抜きにした検索上位化手法を、不正な手法とする」という大転換が行われたわけです。

ペナルティーを過度に恐れる必要はない

ペンギンアップデートの導入によって、当時は検索順位の大変動が起こりました。

これまで「効果のあるSEO手法」と言われていたものが「不正」とされ、検索順位を落とすものになるという大転換が行われたわけですから。

ですが現在は、それから10年の月日がたち、「何がペナルティーとなるか」についての理解も広がり、ペナルティーを受けるケースは少なくなっています。

ただし、「グレーゾーン」もありますし、ペナルティーすれすれの対策を行っている人々・サイトもいまだに存在します。

また、検索で上位化したい一心で、

私たちも知らず知らずのうちに不正に近い対策を行う危険は今でもあります。

ですが、Googleが示している「ガイドライン」をしっかり把握していれば、

ペナルティーを過度に恐れる必要はありません。

WEBとは人と人をつなぐものであり、検索エンジンは常識の範囲で運営されています。

不正とみなされる内容を理解して、

「コンテンツ改善」などのSEOの王道の努力をすればいい、ということです。

では、Googleが示している「不正な対策」についてみて行きましょう。

ペナルティーとなる内容

では、ペナルティーとなる内容について

Googleのガイドラインから主なものを確認して行きましょう。

自動生成されたコンテンツ

なんらかのプログラムやツールを使って自動で作成されたような価値のないコンテンツを大量に作成すると不正とみなされます。

「文章として意味をなしていない」「翻訳ツールをつかった文章が正確で読みやすい形に整えられていない」「無断でコピーされている」「他サイトのコンテンツをつなぎ合わせただけ」などが、不正とみなされる可能性があります。

つまり、粗悪なコンテンツをつかってリンクを貼り、検索上位化を狙うことは不正となる、ということです。

不正なリダイレクト

リダイレクトとは、あるページを見に来たユーザーに、別のページを表示させるものです。

ホームページのリニューアルなどでURLが変わり、ユーザーの利便性のためにリダイレクトを行うことは全く問題がありませんし、積極的に行うべきものです。

ですが、ユーザーを欺く形で、自分たちが誘導したい先にリダイレクト行うと不正とみなされます。

不正なリンク

他サイトから貼られるリンクは、自分のサイトの価値を高めて、検索順位が上がる効果をもたらします。

ですが、このために不正な手法を使ってリンクを行うと、逆に不正とみなされ、ペナルティーが科させる可能性があります。

「金銭をやり取りしてリンクをもらう」「過剰に相互リンクを行う」「自動化されたリンクプログラムに参加して自分のサイトにリンクを貼る」「ブログやフォーラムなどのコメント欄を使って自分のサイトにリンクを貼る」

…これらが不正とみなされます。

ただし、自社の関連サイトとの相互リンクや、協力事業者との相互リンクは、必要なものであり、WEBを通じたつながりを促進させ、ユーザーの利便性を高めるものですから、全く問題ありません。

検索順位を上げる目的で、不適切な過剰なリンク対策を行うことが不正となります。

質の低いコンテンツ

「質の低いコンテンツ」とは、文字数は多くても、オリジナリティーがなかったり、ユーザーとって時間のムダになるようなコンテンツです。

これは、不正というよりも、

「質の低いコンテンツでページをやたらと増やしても、SEO効果は得られませんよ」というGoogleのメッセージだと考えてよいでしょう。

有料リンク

有料リンクとは、検索順位を上げる目的で有料でリンクを行うことを指し、ペナルティーの対象となります。

ただし、宣伝目的などでなされる有料のリンクは正当な経済活動とされ、すべての有料リンクが不正とみなされるわけではありません。

Googleは、正当な経済活動として有料でリンクを貼る場合は、Google に外部リンクの関係性を伝える「rel="nofollow"」属性などの設定を行うことを求めています。

隠しテキスト・隠しリンク

隠しテキスト・隠しリンクとは「白の背景で白のテキストを使用する」「画像の後ろにテキストを隠す」「フォントサイズを0にする」などです。

このような無意味な施策はムダであり、ペナルティーを受ける可能性があります。

誘導ページ

誘導ページとは、特定のページを検索上位化させるため、多くのアクセスを集めるためだけに作成されたページを指します。

たとえば「地域別に同内容のページを大量生産して特定ページに誘導する」などです。

これはコンテンツの質と関係があり、地域別のページを作ることが問題なのではなく、地域別ページにそれぞれ個別の必要なコンテンツがなく、誘導することやリンクを貼るだけを目的としたページとなっていることが問題とされます。

キーワードの乱用

テキストの中に不自然にキーワードを入れ込むと「キーワードの乱用」とみなされる可能性があります。

省略せずにキーワードきちんと入れることは大切なSEO対策なのですが、

キーワードをやたらと多く入れればいいということはなく、

読み手に取って不自然で読みずらい形にしても無意味ですし、

SEOにとっても、ユーザビリティーを考えてもマイナスです。

ここは微妙なところでもありますので、

自分で書いた文章を読んで「自然で、読みやすいか」で判断し、表示して行きましょう。

「SEO」と「不正な対策」

Googleガイドラインから「不正となる内容」を見てきましたが、

どのように感じられたでしょうか?

コンテンツやサイトを粗製乱造してリンクを集中させる…といった明らかな不正は、絶対に避けるべきです。

ですが「相互リンクはどこまでがOKなの?」「短い文章のページはダメなの?」など、明確な線引きがないところや、わかりずらいところもたくさんあります。

私たちがすべきことは

「どのような内容が不正とみなされる可能性があるか」を把握したうえで、

あとは「ユーザー第一」「コンテンツ第一」で

サイトを「見に来てくれる閲覧者のめに」改善したり、ページを増やしたりすることです。

常識の範囲内でWEB上での活動をしているなら、ペナルティーを受けることはありません。

今、検索順位を上げるために一番効果があるのは「人々が必要とする・役に立つコンテンツを増やす」ことであり、

「検索エンジンを出し抜こうという行為」を行えば、ペナルティーに近づいてしまう…ということを知っていただければOKです。

Google ペナルティーの種類と対応方法

Google ペナルティーの種類

Google ペナルティーには「手動ペナルティー」と「自動ペナルティー」の2つがあります。

手動ペナルティー

「手動ペナルティー」は、グーグルの担当者がサイトやリンク元などを調査して「明らかに不正がある」と判断されたときに科されるペナルティーです。

「手動ペナルティー」に値すると判断されると

「警告」がメールで送られるなどの対応が取られ、

その後、検索順位が「圏外」となるなど大きなペナルティーを受けることになります。

自動ペナルティー

「自動ペナルティー」は、

グーグル検索エンジンが、アルゴリズムに従って

不正とみられるサイトの順位を自動で下げるものです。

ただし、検索順位が下がったからといって

すべてが自動ペナルティーを受けたことが原因というわけではありません。

「手動ペナルティー」と違い、「ペナルティーを受けているのかどうか」ははっきりとはわかりません(警告などは送られてきません)ので、

検索順位が下がった原因を「サイトを放置しているからか」「競合が対策を取ったことで相対的に順位が下がったのか」「ペナルティーを受けているのか」自分で原因を探り、対策することが必要となります。

手動ペナルティーを解除するために

サーチコンソール登録は必須

まず、ホームページ運営者は、GoogleのSearch Console(サーチコンソール)に登録していることが必須となります。

(登録していない場合は、必ず登録しましょう)

「手動ペナルティー」が科されるときに、

グーグルは、サーチコンソールを通じて運営者を把握し、メールで警告を行い、

サーチコンソールにも警告を表示します。

つまり、サーチコンソールに登録していないと、手動ペナルティーの場合でも、全くわからず、いつの間にか検索圏外になってしまう…ということになり、

ペナルティー解除を行うこともできません。

サーチコンソールに登録するには、Gアカウントを用意して、「サーチコンソール」と検索し、「Google 検索での掲載順位を改善する - Google Search Console」をクリックしてページを開いて登録手続きを進めてください。

(ご自分で登録作業が難しい場合は、ホームページを制作した制作会社に依頼しましょう)

【サーチコンソールTOP画面】

警告メール等を読み、改善を行う

警告のメールが来たり、サーチコンソールの警告表示がなされたら

まずその内容をしっかり読みましょう。

その中に「どこがどのように不正に当たるのか」例示されていますので、

その内容を把握し、排除しなければなりません。

例えば不正なリンクが原因であれば、そのリンクを外します。

ご自分で行ったものであれば自分で対応し、

SEO業者が行ったものであれば、SEO業者に連絡して対応を依頼します。

再審査のリクエストを行う

不正とされた内容を対策し排除したら、

サーチコンソールの画面上から「再審査のリクエスト」を行います。

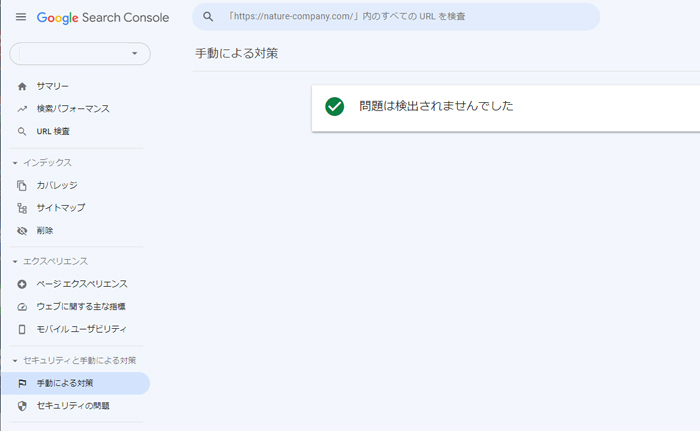

グーグルの担当者が問題がなくなっているかを再審査して、問題なしと判断されれば、サーチコンソールに「問題は検出されませんでした」という表示に戻り、ペナルティーが解除されます。

【サーチコンソール「手動による対策」画面】

自動ペナルティーかな?と思ったときに

検索順位が下がる原因は、ペナルティーだけではありません。

- 検索エンジンのアルゴリズム変更

- ホームページのほったらかし・ページが増えていない

- 競合サイトの対策で、相対的に順位が下がる

- SNSページなどにたくさんリンクを貼った

など、いろいろな原因が考えられます。

多くある検索順位下落の原因は

「サイトのほったらかし」「ページが長い間増えていない」

「自分のサイトからSNSなどにたくさんリンクを貼った」

などです。

まずはこれらを見直してみてください。

「自動ペナルティーかな?」と思う場合は、

まず、このページで示した「ペナルティーとなる内容」をもう一度読み返していただいて、

心当たりがある場合は対策してください。

(不正とみなされる可能性のあるリンクを外すなど)

また、SEO業者を使っている場合は、SEO業者の対策が不正とみなされていることも考えられますので、SEO業者に問い合わせをして、対応してもらってください。