SEO・WEB用語

SEOスパム

SEO・WEB用語

SEOスパム

スパムとは、検索順位を上げる目的で行われる「不正行為」のことであり、

スパム行為が広がると、検索結果の品質が低下し、ユーザーの利便性が損なわれてしまいます。

Googleは、どのような行為が「スパム」となるかを公表し、

スパム認定したサイトにペナルティーを科すことで、スパム行為の蔓延を防止しようとしているわけです。

時代と共に、Googleが警告するスパムも変化していますので

これまでOKだった内容が、スパム行為になっていることもあり、

知らずにSEOスパム行為を行ってしまい、ペナルティーを受けることもありますので、

どのようなことがスパム認定されるのか、しっかり知っておく必要があります。

10年ほど前までは、「読む価値のないサイト」でも、検索エンジンの裏をかいて上位表示させることができました。

SEOを、「検索エンジンを欺く裏ワザ」のような意味でとらえている人も多かったのです。

2010年代からこうした状況が大きく変わります。

2011年の「パンダアップデート」という検索エンジンアルゴリズムの変更で、

質の低いコンテンツページの順位が下がるようになり、

2012年の「ペンギンアップデート」で、リンクなどの「スパム」行為にペナルティーを課すようになりました。

検索順位を上げるための「技術」と考えられていた手法が、グーグルに「スパム」であると指定されることで使えなくなり、

SEO自体が大きく変化して行きました。

2024年3月には、新たに3つがスパムポリシーに加えられるなど、スパムの内容も変化し続けています。

「検索エンジンを欺く裏ワザ」は、もはや通用しないだけでなく、

検索順位が上がらない・圏外に飛ばされるものとなっています。

「期限切れのドメイン」の不正使用

「大量生成されたコンテンツ」の不正使用

「サイトの評判」の不正使用

…の3つが、2024年3月にスパムに加えられています。

Googleは、適宜、スパムの定義・内容を見直して公表することで、

サイト運営者に「やってはいけないこと」や「対策方法」を伝え

以下の方法でスパム行為に対応しています。

その他、ユーザーがスパム行為・スパムサイトを報告できるツールを提供しています。

実際にどのような行為が「スパム」となるのか

Googleのスパムポリシーから主なものを確認して行きましょう。

クローキングとは、

ユーザー(閲覧者)と検索エンジンに、別のページを見せることで、

ページを偽装して検索順位を上げる、

検索エンジンがわからないように、ユーザーに不利益となる内容表示する

などの行為のことです。

グーグルは、クローキングの例として以下を示しています。

このようにウェブページに細工を施して、検索エンジンにのみ偽装された情報を示すことがクローキングです。

これは重大なスパム行為・違反行為であり、

発覚すると重いペナルティが課されます。

誘導ページとは、

ユーザーにとって価値がない・低品質のコンテンツページによって、

特定のページに誘導することを目的としたページを指します。

グーグルは、誘導ページの例として以下を示しています。

粗製乱造された低品質なコンテンツページを

特定のページへの誘導のみを目的として制作することはスパムと認定されることがありますので注意が必要です。

期限切れのドメインの不正使用とは、

中古ドメイン(オールドドメイン)を購入し、それを使用することで検索順位を引き上げようとする行為を指します。

中古ドメインは、以前にあるドメインを使っていたサイト運営者がドメインを放棄したことで、他者が購入・利用することができるようになったドメインのことで

「ドメイン履歴が長い」「被リンクがある」「以前に使用ししていた事業者の権威性を利用できる」などにより、

検索順位を引き上げる力があるとされてきました。

今回、中古ドメインの利用が悪質である場合には「スパム」とするという発表がなされたことで

中古ドメインの利用が「グレー」から「ブラック」となりました。

グーグルは、スパム判定を行う例として

以下のような中古ドメイン利用を上げています。

以前の使用者の「権威性」を利用し、以前の使用者のサイトの目的・内容と「無関係」なコンテンツを表示しているサイトは

スパムと判断されることになります。

ただ、上記は例示ですので、今後は、検索順位引き上げを目的とした中古ドメインの購入・使用自体が、広くスパムとされる可能性もありますので、注意が必要です。

(中古ドメインの購入は避けた方がよいでしょう。)

(スパム認定されると、対策は困難で、致命的なダメージを受けますので)

ハッキングされたコンテンツとは、悪意のある第三者によって、ウェブページがハッキングされ、サイト運営者の許可なく(知らない間に)配置されたコンテンツのことを指します。

ハッキングを行う第三者は、それを閲覧するユーザーに不利益をもたらす可能性が高いため、

検索エンジンがハッキングされたコンテンツであると認知すると、そのサイトを一般ユーザーが閲覧してしまうことがないようにする目的で、

スパム認定し、検索圏外に飛ばすなどの処置を行います。

マルウェア、フィッシングサイト、スパムメール、個人情報の漏洩と悪用など、様々な被害を一般の閲覧者にもたらす可能性があります。

ですので、ウェブサイト運営者は、自分のサイトがハッキングされないように、しっかりと対策を行う必要があります。

自社が運営するウェブサイトを、外部の悪意ある攻撃から守ることは、普段からの対策が必要です。

意図しないことで、スパム認定されることがないようにして行きましょう。

「隠しテキスト」「隠しリンク」とは、

ユーザーが見ても見えない形でテキスト・リンクを設置して、

検索エンジンだけにテキスト・リンクを認識させることで、検索順位を引き上げようとする行為です。

Googleは、以下のような手法をあげています。

ユーザーの利便性を考えて、アコーディオン形式やタブ形式で、コンテンツの表示と非表示を切り替える…などの方法は、

「隠しコンテンツ」ではありませんので、大丈夫です。

キーワードの乱用とは、検索順位を操作する目的で、

テキストコンテンツなどに不自然なほどにキーワードを詰め込むことを指します。

文章の流れと関係なくキーワードを執拗に繰り返し入れたり、キーワードの出現率が不自然に高かったりすると、スパムと認定される可能性がありますので、注意が必要です。

文章中にキーワードを意識していることは、大切なSEO対策ですが、

ユーザーが読んで自然に理解できる範囲にとどめることが必要です。

ウェブページのコンテンツだけでなく、タイトルタグなどのメタタグ設定においても、キーワードの乱用にならないよう注意しましょう。

リンクスパムとは、検索順位を操作する目的で、

金銭をはじめとする不当な方法で被リンクを獲得することを指します。

リンクスパムには、以下のようなものがあります。

リンクスパムとなる「リンクの売買」は以下のような被リンクを指します。

異なる事業者間でリンクを貼り合うことを「相互リンク」と言いますが、

相互リンクページを作成するなどして、大量の相互リンクを行うことことは、「過剰な相互リンク」としてスパム判定される可能性があります。

特定のサイトに登録することで被リンクが得られるなどのリンクプログラムを利用することは、スパム対象となります。

その他、以下のような手法がリンクスパムとなります。

これらのリンクスパムは、重大な不正行為と判断された場合は、

「手動対策」として思いペナルティーが科されます。

また、軽微なリンクスパムの場合は、検索エンジンが、リンク効果を無効化(被リンクの価値を0にする)処置を行います。

大量生成されたコンテンツの不正使用とは、検索順位を操作する目的で、

ユーザーにとって全く(ほとんど)価値のないコンテンツをを大量生産することを指します。

たとえば、以下のようなケースです。

サイト内にページを持っていること、他サイトから被リンクを沢山受けること…これらが検索順位を上げるために効果があるため、

ユーザーにとっての価値と無関係に、検索順位を上げる目的のために、ページを量産することは

スパム行為と認定される可能性があるとGoogleは明言しています。

ここで重要なことは、

AIを利用しようと・していまいとにかかわらず、

閲覧者にとって価値がないものをネット上にまき散らすことがスパムになるということです。

無断複製されたコンテンツとは、検索順位を操作する目的で、

他サイトのコンテンツを無断で複製し、自分のサイトに表示することを指します。

たとえば、以下のようなケースです。

無断でコピーしたコンテンツは、ユーザーにとって独自の価値がないだけでなく、

元のウェブページの上位表示を妨げたり、著作権の侵害を引き起こしたります。

こうした無断複製ページはスパムであり、ペナルティーが科されます。

無断複製コンテンツのスパムとならないよう、以下の対策を行いましょう。

不正なリダイレクトとは、

検索エンジンとユーザーに別のページを示して検索順位の操作を行ったり、

ユーザーが意図しないページに誘導することを目的に、リダイレクト設定することをいいます。

たとえば、以下のようなケースです。

こうしたリダイレクトを使った不正は、検索結果を攪乱するだけでなく、ユーザーに不利益をもたらすことから、

発覚すると重大なペナルティーが科されます。

リダイレクトとは、特定のページ・サイトから別ページに転送することをいい、

正当な目的を持って使う場合はスパムとはなりません。

スパムではないリダイレクトには、以下のようなケースがあります。

サイトの評判の不正使用とは、

評判の良い(検索エンジンの評価が高い)サイトのドメインの運営者に依頼して、

「サブディレクトリ」「サブドメイン」を利用する形で自分サイトやページを構築して、検索順位を引き上げようとする手法を指します。

(サブディレクトリ貸し・サブドメイン貸し、などと一般に言われている方法です)

多くの場合、これらは金銭等の授受を伴って行われ、

メインのサイトと、サブディレクトリを利用しているサイトの間に

などの特徴を持ち、

メインサイトとは関係がないアフィリエイトページや商品販売などが行われています。

Googleは、こうした手法を「スパム」と宣言することで、

他社のドメインパワーを利用した検索順位操作の規制に入り、

手動による対策と共に、検索エンジンアルゴリズムのアップデートによって、検索順位を下げるなどの対策を行っています。

Googleのスパムポリシーでは、これまで見てきた内容のほかにも、

以下のようなスパム行為をあげています。

ぜひ、Googleのスパムポリシーをご自分で確認して

ウェブサイト運営においてスパム行為を行わないようにしてください。

Googleのスパムポリシーに違反した行為を行い、Googleに「スパム」認定された場合、

内容に応じてペナルティーを受けることになります。

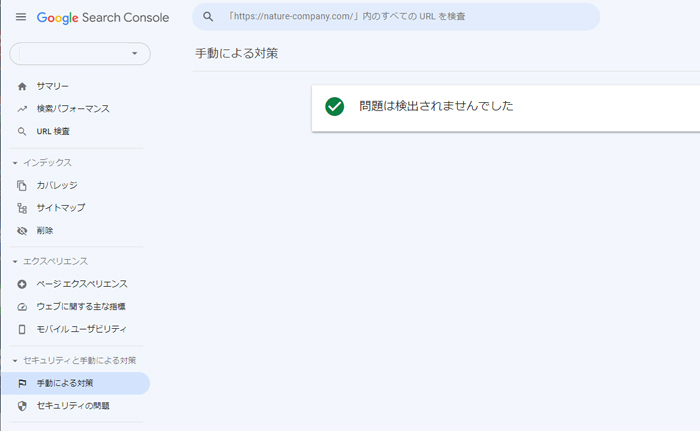

「手動による対策」によるペナルティーは、

重大な不正行為であると認定された場合であり、

検索エンジンのインデックスから外され、検索圏外なるなどの重いペナルティーが科されます。

「自動ペナルティー」は、

軽微な違反や、意図しない違反などの際に、アルゴリズムに従って「検索順位が下落する」などが起こります。

検索順位の下落は、様々な要因で起こり得ますので、

すべてが不正がらみというわけではありませんが、

「スパムによるペナルティーかな?」と思う場合は、原因を追究して対策を行うことが必要です。

「手動による対策」としてスパム認定されてペナルティーを受けた場合は、

根本的にスパム認定された内容を取り除くことが必要となります。

「手動ペナルティー」が科されるときには、

Googleは、サーチコンソールを通じて運営者を把握し、メールで警告を行い、

サーチコンソールにも「手動による対策」としてスパム行為のペナルティーを表示します。

ホームページ運営者は、GoogleのSearch Console(サーチコンソール)に登録していることが必須となります。

(登録していない場合は、必ず登録しましょう) ⇒サーチコンソール設定方法

「手動による対策」ペナルティーの場合は、

以下の流れで対策を行いましょう。

検索順位が下がる原因は、ペナルティーだけではありません。

など、いろいろな原因が考えられます。

検索順位が下がったときに、まずは「サイト全体の順位が大幅に下がっているか?」「個別ページだけか?」を把握しましょう。

そして、このページで見てきた「Googleのスパムポリシー」に違反する行為を行っていないか?をチェックしてください。

これまで検索順位に影響がなかった場合でも

スパムポリシーの改定や検索エンジンのアップデートなどにより、急に検索順位が下がることがあります。

「順位下落の原因を特定する」⇒「対策を行う」…という流れとなります。

自動ペナルティーの場合は、グーグルから違反内容が送られてくることがありませんので、自力で原因特定を行って対策する必要があります。

また、軽微なスパム違反による順位下落の場合は、「再リクエスト」などの機能がありませんので、対策後は、検索順位の様子を見て行く形になります。

(どのくらいで順位が戻るかなどは、ケースによって全く違いますので、なんとも言うことができません。)

スパムであると認定される内容・手法は、

WEB環境全体の変化や検索エンジンの進化の中で変化して行きます。

これまで検索順位を上げるために有効と思われていた手法(グレーな手法)が

Googleのスパムポリシーの変更によって「ブラックSEO」となることがあります。

検索エンジンはAIを搭載し、コンテンツやリンクの評価を行う精度を高めていますので

これまでは発覚しなかった(効果を上げてきた)裏技的な手法が、見抜かれ、通用しないものに変化し続けているのです。

ウェブサイトを運営する私たちが、心がけるとは

たとえば今、リンクの購入や中古ドメイン、サブディレクトリ貸しなどの方法で検索順位が上がっていたとしても、

その効果は長続きしません。

後にスパム認定されて、重大なペナルティーを受けることになると

「ホームページを一から作り直さなければならない」「ドメインを継続できない」

など、ビジネスに甚大なな損失をもたらすことになります。

スパムギリギリのグレーな対策・裏技手法は通用しない時代に入ったことを私たちは認識する必要があります。

これからのSEO対策は、

「ユーザーファースト」「コンテンツファースト」です。

ユーザーにとって

「読む価値がある」「独自性がある」「ためになる」コンテンツを提供し、

「使いやすい」「安全性が高い」WEBサイトを提供して行くことが

最も効果的で、継続性のあるSEO対策です。

(閲覧者の反応率・コンバージョンも上がりますし、検索順位も上がります。)

Googleがスパムポリシー変更やアルゴリズムのアップデートを通じて目指していることは、「検索ユーザーの満足度向上」です。

SEO対策もそれに沿って、サイトを見てくれる人に最高の価値を提供することを考え、ブラッシュアップを続けることで、

SEOに強い・WEB集客力の強いサイトになって行きます。

著者:SEOコンサルタント・ウェブデザイナー

SEOホームページ代表 占部圭吾

《関連ページ》

SEOホームページでは、

SEOに強い・WEB集客を実現するホームページ制作を行っております。

「月額無料」「追加料金なし」

ホームページ運営法・集客・SEOなどのアドバイスも行います。

検索で上位表示することができるホームページ制作で、

ビジネスを拡大してください!